―üČÕ

ŌŧÔōÐÂÎÅÁîČËūūÐÄ

ÍõÅŪĘŋĢĻŧŊÐÕĢĐŌō“ÅÂĀË·Ņĩį·Ņ”đØąÕŋÕĩũ

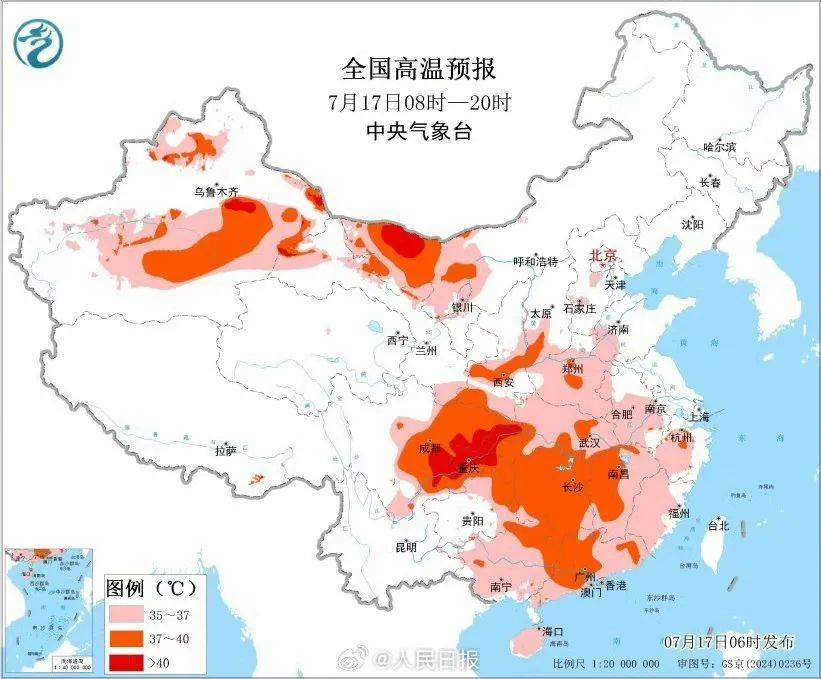

ÔÚ36ĄæĘŌÄÚŧčÃÔĢŽĖåÎÂ40Ąæ

ËÍŌ―ūÍÕï

Č·ÕïΊČČÉäēĄšÏēĒĖĮÄōēĄÍŠÖĒËáÖÐķū

ū6ĖėūČÖÎĢŽģÉđĶÍŅÏÕ

―ņÄęŌÔĀīĢŽķāĩØļßÎÂĖėÆøÂÅÆÆžŦÖĩ

ŧđÃŧČë·üĢŽūÍŌŅūŧðÁĶČŦŋŠ

ČÃČËŋáĘîÄŅÄÍ

ÁŽÏšķžąäģÉÁË“ŨÔĀīĘė”

ÕæĘĮ“ŋū”ŅéĘŪŨã

ĩÄČ·ĢŽļßÎÂÕýÔÚģÉΊŌŧÖÖŅÏËāĩÄ―Ąŋĩ·įÏÕ

ŅÏÖØĘąĢŽÕæĩÄŋÉÄÜÖÂÃü

ÎÂÜ°ĖáÐŅĢš

ĘîÆÚģöÐÐĢŽŋÆŅ§·ĀĘîĘĮđØžü

ČČÉäēĄËĀÍöÂĘļßĢŽģöÏÖŌÔÏÂÖĒŨīĮ§ÍōąðīóŌâ

ČČÉäēĄŋÉÉËÆũđŲĢŽąðĩąÆÕÍĻÖÐĘî

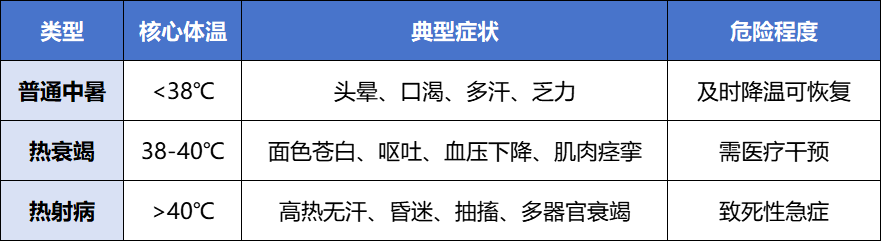

ČČÉäēĄĘĮŌōąĐÂķÓÚČČŧ·ūģšÍĢĻŧōĢĐūįÁŌÔËķŊËųÖÂĩÄŧúĖåēúČČÓëÉĒČČʧšâĢŽŌÔšËÐÄĖåÎÂÉýļß > 40°C šÍÖÐĘāÉņūÏĩÍģŌėģĢΊĩäÐÍĖØÕũĢŽČįūŦÉņŨīĖŽļÄąäĄĒģéīĪŧōŧčÃÔĢŽēĒ°éÓÐķāÆũđŲËðÉËĩÄŋÉÖÂËĀÐÔŨÛšÏÕũĄĢÍĻËŨ―âĘÍĢšČČÉäēĄūÍĘĮŌŧÖÖÔÚļßÎÂŧ·ūģÏÂĢŽÉíĖåÎÞ·ĻÕýģĢÉĒČČĢŽĩžÖÂĖåΞąūįÉýļßĢŽ―øķøŌý·ĒŌŧÏĩÁÐŅÏÖØÖĒŨīĩÄžēēĄĢŽūÍÏņÉíĖåĩÄ“ÉĒČČÏĩÍģ”ÍŧČŧʧÁéĢŽČČÁŋÔÚĖåÄÚēŧķÏķŅŧýĢŽķÔÉíĖåļũļöÆũđŲÔėģÉŅÏÖØËðšĶĄĢ

ČČÉäēĄĘĮÖÐĘîŨîŅÏÖØĩÄĀāÐÍĢŽēŧž°ĘąūČÖÎĢŽ―ŦĩžÖÂēŧŋÉÄæĩÄÆũđŲËðÉËĢŽÉõÖÁËĀÍöĄĢËäČŧēŧÍŽĩØĮøĩÄČČÉäēĄËĀÍöÂĘēŧÍŽĢŽĩŦŧųąūÔÚ20%ĄŦ30%ĄĢÆÕÍĻÖÐĘîĄĒČČËĨ―ßšÍČČÉäēĄĘĮÓÉĮáĩ―ÖØĩÄēŧÍŽžēēĄ―ŨķÎĢŽÆäÖÐĢŽÆÕÍĻÖÐĘîšÍČČËĨ―ßÍĻđýÔįÆÚļÉÔĪŋÉÓÐЧąÜÃâ―øÕđΊÎĢÖØÖĒĄĢ

Õâ4ĀāČËÐčŌŠĖØąðŨĒŌâĢĄ

ČČÉäēĄ·ÖΊūĩäÐÍČČÉäēĄšÍĀÍÁĶÐÍČČÉäēĄĢŽūĩäÐÍČČÉäēĄĘĮąŧķŊąĐÂķÓÚČČŧ·ūģĩžÖÂĩÄŧúĖåēúČČÓëÉĒČČʧšâĢŽģĢžûÓÚÄęĀÏĄĒÄęÓŨĄĒĖåČõšÍÓÐÂýÐÔžēēĄĩÄŧžÕߥĢĀÍÁĶÐÍČČÉäēĄģĢžûÓÚ―ĄŋĩÄęĮáČËĢĻČįēŋķÓđŲąøĄĒÔËķŊÔąĄĒÏû·ĀķÓÔąĄĒ―ĻÖþđĪČËĩČĢĐĢŽÔÚļßÎÂļßĘŠŧ·ūģÏÂ―øÐÐļßĮŋķČŅĩÁ·ŧōīÓĘÂÖØĖåÁĶĀÍķŊšóģöÏÖĄĢ

ļßÎĢČËČš°üĀĻĢš

ŧ§ÍâđĪŨũÕßĢš―ĻÖþđĪČËĄĒÔËķŊÔąĄĒēŋķÓđŲąøĄĒŋėĩÝÔąĩČĢŧ

ĀÏÄęČšĖåĢš60%·ĒēĄĘąÎīŋŠŋÕĩũĢŽÎÂķČļÐÖŠÍËŧŊĢŧ

ÂýÐÔēĄŧžÕßĢšļßŅŠŅđĄĒĖĮÄōēĄĩČ·þŌĐÓ°ÏėÅÅšđĢŧ

ĖØĘâČËČšĢšÔÐēúļūĢĻŨøÔÂŨÓ―ôąÕÃÅī°ĢĐĄĒÓĪÓŨķųĢĻÃÜąÕģĩÄÚ10·ÖÖÓÖÂËĀĢĐĄĢ

ÏÖģĄžąūČÕâŅųŨöĢŽÄÜūČÃü

1. ÁĒžīÍŅĀëČČŧ·ūģĢŧ

2. ŋėËŲ―ĩÎÂĢšŌÆÖÁŌõÁđīĶĢŽÓÃąųËŪēÁĘÃČŦÉíĢŽŌļÏÂ/ļđđÉđĩ·ÅÖÃąųīüĢŽ30·ÖÖÓÄÚ―ŦĖåÎÂ―ĩÖÁ39ĄæŌÔÏÂĢŧ

3. ÆøĩĀąĢŧĪĢšŧčÃÔÕßēāÎÔĢŽĮåĀíŋÚĮŧ·ÖÃÚÎïĢŽąĢģÖšôÎüĩĀÍĻģĐĢŧ

4. ēđËŪĢšĮáÕßŌâĘķĮåÐŅĩÄÉŲÁŋŌûÓÚŽĩį―âÖĘŌûÁÏĢŽĩŦÐčąÜÃâīóÁŋđāŌûŌý·ĒÅŧÍÂĢŧ

5. ÁĒžīËÍŌ―ĢšēĶīō120ĘąÃũČ·ļæÖŠ“ŌÉËÆČČÉäēĄ”ĢŽČ·ąĢūČŧĪģĩÐŊīø―ĩÎÂÉčąļĄĢ

ČįšÎÓÐЧÔĪ·ĀČČÉäēĄĢŋ

ģýžõÉŲļßÎÂąĐÂķĄĒŨöšÃ·ĀÉđÓë―ĩÎÂŌÔž°ŋÆŅ§ēđģäËŪ·ÖšÍĩį―âÖĘÍâĢŽĀÏČËĄĒķųÍŊĄĒÔÐļūĄĒ·ĘÅÖÕßŌÔž°ŧžÓÐÐÄÄÔŅŠđÜžēēĄĄĒĖĮÄōēĄĩČŧųīĄēĄĩÄČËČšĘĮČČÉäēĄļßÎĢČËČšĢŽÐčļņÍâŨĒŌâ·ĀĘîĢŽžŌČËÓĶŨöšÃÕÕŧĪĢŽąÜÃâÆäĩĨķĀÔÚļßÎÂŧ·ūģÖÐŧîķŊĢŽÍŽĘąĘķąðÔĪūŊÐÅšÅĄĢ

ŋÆŅ§·ĀĘî“ČýŨÖūũ”ĢŽÐčĀΞĮĢš

ķãĢš10:00-16:00ąÜÃâÍâģöĢŽĘŌÄÚŋÕĩũÉč26ĄæĢŧ

ēđĢšÃŋČÕŌûËŪ2ĄŦ3LĢĻÃŋ20·ÖÖÓšČ150mlĩŅÎËŪĢĐĢŽąÜÃâÖŧšČ°ŨËŪĢŧ

ēéĢšģöÏÖÍ·ÔÎĄĒÐÄŧÅĘąÁĒžīÍĢÖđŧîķŊĢŽžāēâĖåÎÂĄĢ

ÍŽĘąĢŽÔÚžŌĀïąØąļ·ĀĘî°üĢŽŨžąļĩįŨÓĖåÎÂžÆĄĒąųīüĄĒŋÚ·þēđŌšŅΚÍÞ―ÏãÕýÆøËŪĢĻŨĒŌâĢššŽūÆūŦĢŽÔÐļū―ûÓÃĢĐĢŽŨöšÃÓĶžąīĒąļĄĢ

ĘîžŲĩ―ÁËĢŽÐĄŧï°éÃĮĘĮēŧĘĮŌŅūÆČēŧž°īýŨžąļŋŠÆô“ĀË”ÄĢĘ―ĀēĢŋšĢąßĄĒÉ―ÁÖĄĒđÅÕō……ÏëÏëūÍČÃČËÐÄģąÅėÅČĢĄ

ĩŦĮëŨĒŌâĢšÎÞÂÛĘĮÂÃÓÎŧđĘĮĖ―ĮŨ·ÃÓŅĢŽķžÃâēŧÁËÔÚļßÎÂÏÂŧîķŊĢŽÐĄÐÄČČÉäēĄ“ÍŧÏŪ”ĄĢŋėŋėget·ĀĘîÃØžŪĢŽž°Ęą―ĩÎÂĄĒŋÆŅ§·ĀŧĪĢŽČÃÎŌÃĮÆ―°ēģĐÍæĢŽŋėĀÖķČÏÄĢĄ

Óöĩ―ŌÉËÆČČÉäēĄĢŽĮëÁĒžīēĶīō120ĢŽÆôķŊÏÖģĄ―ĩÎÂēĒËÍŌ―ÖÎÁÆĢĄĢĻĀīÔīĢšËŅšü―ĄŋĩĢĐ